Lernort Schule - lebensnah gestalten

Das Bildungssystem befindet sich derzeit in einer tiefgreifenden System- und Sinnkrise. Vor dem Hintergrund gewachsener ökonomischer Anforderungen an den Wirtschaftsstandort Bundesrepublik Deutschland, einem Staatssäckel, der leer ist, gravierender Verwerfungen im familiären Sozialisationsbereich und damit einher gehender veränderter Interaktionsstrukturen in Schule und Elternhaus wird über die Signifikanz, die Struktur und konzeptionelle Gestaltung des Bildungssystems vielfältig nachgedacht.

Schaut man sich die Berichte der Politiker in den Medien an, so scheinen sich die konzeptionellen Gestaltungswünsche überwiegend an den Prämissen zu orientieren:

Umgestaltung ja, - aber sie sollte möglichst kostenneutral sein; sie darf die Lehrerschaft etwas mehr fordern und auf keinen Fall das mittelständische Bildungsbürgertum mit seiner Option auf ein tradiertes dreigliedriges Schulsystem brüskieren bzw. einem neuen Bildungsbegriff kreieren.

Kapitel 1: Gesellschaftliche Ist-Analyse

Es ist schwer vorstellbar, aber es soll einmal Zeiten gegeben haben, da haben Bil-dungspolitiker zwischen Bildungspolitik und wirtschaftstechnologischer Potenz eines Staates gewisse Zusammenhänge gesehen. Man sprach von „human capital“ und machte sich vor dem Hintergrund des Sputnikschocks Gedanken, wie Bildungs- und Begabungsressourcen westlicher Industrienationen noch zu aktivieren seien. Wenn auch die Beweggründe für die Reform des Bildungswesens ökonomi-scher Provenienz waren, so waren die Auswirkungen auf Schule mit dem bildungs-politischen Impetus auf Chancengleichheit, Integration und soziale Förderung durchaus positiv.

Als organisatorische Antwort auf das bildungspolitische Dilemma der 60er Jahre ist die Konstituierung der Gesamtschule zu werten, die zunächst nach Vorstellungen der SPD-regierten Länder als vierte Schulform während der Schulversuchsphase laufen und später als die alleinige Schulform eingeführt werden sollte. Wie wir wis-sen, ist die angestrebte Innovation des Schulsystems - aus welchen Gründen auch immer - auf halber Strecke liegengeblieben, ohne dass damit das von der SPD ge-forderte Bildungspostulat nach Chancengleichheit für Arbeiterkinder erfüllt worden wäre (2). Diese Inkonsequenz im Bildungssektor trägt um so schlimmer, als dass die drängenden Fragen der Gegenwart mit einer zunehmenden Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft, einem steigenden Ausländerhass und einer deutlich erkennbaren orientierungslosen Schülergeneration erkennen lassen, dass der Anspruch auf soziale Integration mehr denn je ein bildungspolitischer Anspruch zu sein hat, den es im gesamtgesell-schaftlichen Interesse umzusetzen gilt.

Fazit:

Die Herausforderung an das Bildungssystemder Schule 2000 bleibt – basierend auf den Problemen der 60er Jahre - bestehenund hat sich in seinen Anforderungen, was Schule aufgabenmäßig zu bewältigenund zu leisten hat, noch verschärft.

Was aber macht die Verschärfung aus?

Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten dreißig Jahren entscheidend verändert. Diese Veränderungen haben sich auf das Leben und die Verhaltensweisen unserer Kinder nachhaltig ausgewirkt. Dabei muss gesehen werden, dass Schüler, die unsere Schulen heutzutage besuchen, nicht schlechter oder besser als andere Generationen zuvor sind, sondern lediglich Erfahrungeneinbringen, die sich von denen früherer Jahre maßgeblich unterscheiden.

Veränderung Nr. 1:

Verlust der normativen Kraft desErzieherischen

Die Familie ist nicht mehr der zentrale Ort der Erziehung. Die Großfamilie mit ihrer kulturellen Funktion normativer Übermittlung ist in der Regel nicht mehr präsent oder aber hat in unserer Gesellschaft wegweisende Überzeugungskraft verloren. Das, was Eltern respektive Großeltern an Wissen und Wertvorstellungen weitertragen, hat für die Alltagsbewältigung des Jugendlichen bei der Schnelllebigkeit unserer heutigen Gesellschaft geringen praktischen Nutzen und retardiert damit zu inhaltslosen Reglements.

Veränderung Nr. 2:

Zunahme der sozialen Vernachlässigung

Viele Ehepaare stehen aufgrund der Berufstätigkeitbeider Partner vor der Schwierigkeit, der Entwicklung ihres Kindes genügend Zeit und Raum widmen zu können. Wer abends spät nach Hause kommt, den Haushalt noch zu führen hat, kann nicht die Zeit aufbringen, die für die soziale Kommunikation des Kindes dringend notwendig ist. Eltern, die eine permanente Überforderung und Überlastung erfahren, neigen dazu, scheinbar fehlende Liebe und Zuneigung durch ein übertriebenes Angebot an materiellen Geschenken zu kompensieren.

Das Defizit an sozialer Vernachlässigung gleicht dies jedoch nicht aus. Kinder solcher Familien suchen im hohen Maße nach Bestätigungund Zuneigung, um die sie sich in versteckter oder offener Form zunehmend außerfamiliär bemühen.

Veränderung Nr. 3:

Entstehung einesgesellschaftlich-normativen Vakuums

Autoritäten sind mit Ende der sechziger Jahre abgebaut worden, ohne dass Gegeninstanzen konzipiert worden sind. Dieses Machtvakuum bedarf eines soziokulturellen Surrogats, ansonsten ist jeder einzelne gehalten, seine eigene Instanzenwelt zu kreieren, mit den Folgen, die derzeit erkennbar sind.

Die Entwicklung von Kritikfähigkeit gegentraditionell überlieferte und dem Zeitgeist nicht mehr entsprechende Verhaltensmodi ist durchaus ein wichtiger Baustein auf dem erzieherischen Wege zur Mündigkeit. Bleibt es bei der individuellen Kritik bestehen, und kommt es zu keiner gemeinschaftlich definierten Akzeptanz neuer normativer Regelungen, ist damit das Zeitalter der kulturellen Anarchie eingeleitet. Jeder ist sich selbst der Nächste und definiert für sich allein, was geltende Wert- und Normorientierungen sind.

Der Findungsprozess ist im Prinzip auf außerfamiliäre Bereiche (schulische bzw. außerschulische Ingroup-Treffen) oder aber auf die reichhaltige Information der Medienwelt verlagert.

Veränderung Nr. 4:

Zunehmende Verinnerlichung asozialerWertvorstellungen

Soziale Kommunikation reduziert sich auf passive Interaktion mit dem Medium Fernsehen. Man nimmt an einer Talk-Show teil, um sich sein Urteil zu bilden, das eine Gegenrede nicht standzuhalten braucht. Nun sei beschwichtigend gesagt, dass dies die unterste Instanz kritischer Bewusstseinsbildung sein kann.

Viel schlimmer wirken sich Kindersendungen sonntagsmorgen um 6.00 Uhr aus, die von Gewaltaktionen triefen und zwischenzeitlich Kinderwerbung z.B. für die Puppen von Matell einblenden.

Die Botschaft, die im Laufe eines Tages durch Medium Fernsehen vermittelt wird, ist für Jugendliche wie auch für Erwachsene eindeutig:

- Konfliktlösungen sind in der Regel brutal lösbar. Morde sind Alltags-erscheinungen, die zudem -klinisch sauber - ohne Folgen für den Täter bleiben.

- Wünsche und Zuneigungen definieren sich über materielle Dinge.

Waren bislang drei Fernsehprogramme, der Videokonsum,das Kino Kulturlieferanten, so ist nun das Spektakel mit einem Programmangebotbis zu 24 Sendern total. Mit Einführung des Privatfernsehens und seiner Finanzierung über Werbung bedarf es großer Kritikfähigkeit, sprich Mündigkeit, die auch Erwachsene in der Regel nicht haben und erst recht nicht die Jugendlichen.

Die oben benannten, sicherlich nicht vollständig und zum Teil überspitzt formulierten

Punkte deuten an, weshalb es derzeit unserer Gesellschaft zunehmend an sozialverträglichen Orientierungshilfen mangelt.

Allem voran steht die materialistisch orientierte Selbstdefinition des Jugendlichen, begleitet durch moralische Tugenden der Medien(schein)welt.

Was fehlt, ist ein Orientierungsrahmen, der soziales und menschliches Handeln im Sinne des Kant’schen Imperativs mit der Alltagserziehung und Bildung in Einklangbringt.

Kapitel 2: Ansprüche an die Schuleder Zukunft

Die Frage stellt sich heute, inwieweit die SchuleTeilbereiche der bislang von den Familien abgedeckte Sozialisationsprozessefür ihre sekundäre Erziehung aufzugreifen hat.

Es ist festzustellen, dass in einer Zeit des soziokulturellen Utilitarismus die Erwartungs-haltungen an die sekundäre Sozialisationsinstanz Schule zunehmend steigen.

Zwar warne ich vor einer zu starken Konzentration aufSchule als die alleinseligmachende Instanz, die all die gesellschaftspolitisch nicht gelösten Probleme aufzufangen und zu verarbeiten habe, bin abergleichzeitig der Meinung, dass bei einer entsprechenden Neuorganisation von Schule eine kulturell-normative Gegeninstanz gemäß der „pädagogischen Provinz“ Rousseous entstehen könnte.

Eine Schule, die sich den alten Problemen der sechziger und den aktuellen des Jahres 2000 stellen will, muss eine Schule sein, die über den Anspruch auf wissenschaftspropädeutische Vermittlung von Fachwissen hinaus, ganzheitliches Lernen und Leben ermöglicht. Es wird eine Schule sein, die den Schüler nicht nur kognitiv abfragbares Fachwissen vermittelt, sondern nach dem Prinzip des „ganzen Hauses“ in einem Ganztag Werteund Normvorstellungen vermittelt respektive lebt, die zu einer Lebens- und Lernfähigkeit in einer sozialen Gemeinschaft wie der unseren führt.

Eine ähnliche Argumentation spiegelt sich im Statement der nordrheinwestfälischen Schulleitervereinigung vom November 93 wider, in dem betont wird, dass Schule mehr als die Summe ihrer Fächer sei. Siehabe über die fachliche Qualifizierung hinaus Ort der Erziehung zu sein. Dabei sei es Auftrag der Schule, auf gesellschaftliche Herausforderungen zu reagieren und die Schüler für das Bestehen in dieser Gesellschaft kompetent zu machen (3).

Nehmen wir o.g. Zielformulierungen ernst und präzisieren sie in ihrer Aussage, dann ist von Schule einzufordern:

- Sie habe eine Institution zu sein, die mit ihrer Schülerschaft das widerspiegeln muss, was „draußen“ gesellschaftliche Realität ist, d.h. sie muss eine heterogene - den verschiedenen sozialen Milieus entstammende - Schülerschaft repräsentieren.

- Sie habe sichmit ihrer Bildungsimplikation nicht einer wirklichkeitsfernen kognitiven Lernakrobatik zu verschreiben, sondern müsse die Schüler im stärkeren Maße ganzheitlich, lebensnah-normativ, und zwar über Kopf, Herz und und Hand, betreuen und begleiten.

Solch eine Schule verlangt von der Bildungspolitik ein eindeutiges Plädoyer für diein den siebziger Jahren mit der Errichtung von Gesamtschulen eingeleitete Bildungsreform (Bestandssicherung des bislang Bewährten) und darüber hinaus die Bereitschaft, den Wandel zu Ganztagsgesamtschulen miteinem pädagogischen Gesamtkonzept zuzulassen (Zukunftssicherung vonunabdingbaren Notwendigkeiten). Mitletzterem würde eine Ganztagsorganisation protegiert, die das Gemeinschaftsgefühl des Lernortes „Schule“ fördert und die Grenzen zwischen Lernen in der Schule und Lernen am Leben wieder verwischtlässt (4) und damit auftragsgerecht helfen könnte, die eingangs beschriebenen kulturell-normativen Defizite unserer Gesellschaft abzufedern respektive zu kompensieren.

Dabei ist es wichtig zu wissen, dass der anzahlreichen Gesamtschulen Nordrhein- Westfalens praktizierte Ganztagsbetrieb, der sich allein quantitativ definiert (... bis 16.00 Uhr ist Unterricht!), den heutigen Anforderungen an Bildung und Erziehung nicht genügt; denn ein Ganztagsbetrieb, der lediglich „draufgesattelt“ wird, scheitert an den pädagogischen Postulaten einer „entschulten“ ganztägigen Schulorganisation.

Hier hat sowohl der Lernrhythmus des Schülers Fundusfür organisatorische Planungen zu sein als auch die Förderung von Handlungskompetenzen des Schülers im Mittelpunkt eines modifizierten Bildungsbegriffes zu stehen.

Ebenso muss der Lebensraum „Schule“ atmosphärisch derart organisiert und gestaltet werden, dass er zu einem emotionalen Refugium für die Schülerschaft wird. Folglich geht es bei dem pädagogischen Gesamtkonzept für Ganztagsschulen um eine konzeptionelle Vernetzung verschiedener Bereiche:

- der Organisation, die die Lernpsychologie des Kindes zu berücksichtigen hat, indem sie die Ganztagsangebote mit der Stundentafel für die SekundarstufenI und II wechselseitig vernetzt bzw. rhythmisiert,

- der Didaktik eines ganztägigen Schulbetriebes, die neben dem Aspekt der fachlichen Kompetenzerlangung in vielstärkerem Maße auf die Ritualisierung respektive Kultivierung von Sozialformen und Arbeitstechniken zu achten hat, die den Schülerinnen und Schülern ein freies und selbständiges Erarbeiten von Wirklichkeit ermöglicht,

- der Pädagogik, die durch zielgerichtete Kommunikation und emotionale Zuwendung den Fundus für normative Akzeptanz und Lernmotivation der Schülerschaft zu schaffen hat.

Das Postulat für eine Ganztagsgesamtschule mit ganzheitlicher Bildungspolitik bedeutet folglich eine Abkehr vom rein fachbezogenen, nur einer Fachdisziplin zugeordnetem Unterricht, einewesentlich stärkere Abwendung von einer durch die Lehrkräfte determinierten Unterrichtsökonomie wie auch von einer Ganztagsgestaltung, die alle „wichtigen“, zumeist kognitiven Fächerin den Vormittagsbereich gelegt und die „unwichtigeren“, meist besinnlichen, zwischenmenschlich-kommunikativen Angebote, in den Nachmittagsbereich ausgelagert wissen möchte.

a) Organisation

Dass die Rhythmisierung des Ganztags sich schüleradäquat gestalten lässt, zeigt die exemplarische Darstellung eines Ganztagsrasters (siehe Schaubild), wie es (in leicht abgeänderter Form) beispielsweise von den Gesamtschulen in Ahlen und Waltrop wie auch der Friedensschule in Hamm realisiert worden ist.

Anhand der schraffierten Felder, die die Ganztagsangebote darstellen (linker Rand des Schaubildes), wird deutlich, welche Mischung die Stundentafel für die Sekun-darstufe I mit dem Ganztagskontingent erfahren kann. Dadurch wird der Tagesab-lauf vielfältiger und abwechslungsreicher in seiner Gestaltung.

Eine kurze Skizzierung der vier ersten Unterrichtsstunden soll dies verdeutlichen:

- Der Tag beginnt mit einem offenen Unterrichtsbeginn, der den Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bietet, den eigenen Klassenraum für Kommunikati-ons- und Arbeitszwecke zu nutzen. Der Schüler stimmt sich auf die Arbeit ein.

- Der offene Anfang leitet fließend in die Arbeitsstunde (ASt) ein, die als Fächer übergreifendes Band in allen Jahrgängen jeden Tag um 8.00 Uhr liegt. Die Ent-scheidung für die erste Stunde erleichtert den offenen Anfang, der in einer Ar-beitsstunde leichter herzustellen ist als in einer normalen Fachstunde. Die Arbeitsstunde in Form von Wochenplanarbeit schafft Arbeitsbedingungen für die Schülerschaft, die anders gelagert sind als der klassische Fachunterricht. Mit ihr gehen Arbeitsfreiräume einher, die die einzelnen Schülerinnen und Schüler individuell nutzen können, wohl wissend, dass am Ende einer Woche die Aufträge bearbeitet vorliegen müssen. Die Einteilung der Arbeit auf einen wöchentlichen Zeitrahmen, die notwendige Vorausplanung, die Arbeitsabsprachen mit anderen Schülerinnen und Schü-lern, die Kontrolle und Überprüfung von bearbeiteten Aufträgen stellen dabei schwerpunktmäßig andere qualifikatorische Anforderungen an die Schülerschaft als dies mit dem Fachunterricht (in der Regel) intendiert wird.

- In der Frühstückspause bleiben die Schülerinnen und Schüler in ihren Klassen-räumen. Diese Pause dient zum einen der Entspannung, zum anderen aber auch der Bewusstseinsvermittlung, dass Schulräume nicht nur Räume zur Wis-sensakkumulation, sondern auch zur Reproduktion in einer Gemeinschaft dienlich sind.

- Die zwei sich anschließenden Doppelstunden für den Fachunterricht, bei denen bewusst auf die Fünf-Minutenpause verzichtet wurde, ermöglichen freiere Ar-beitsformen, als es bislang mit einem 45minütigen Unterrichtsrhythmus möglich gewesen ist.

- Die anschließende Spielpause (genauso wie die Mittagspause) bietet der Schülerschaft mehrere Möglichkeiten. Hier kann überlegt werden, ob man (unter der Obhut des klasseninternen Ordnungsdienstes) in der eigenen Klasse ver-bleibt oder den Klassenraum verlässt und die jahrgangsbezogenen oder übergreifenden Ganztagsangebote wahrnimmt, die der sozialen Kommunikation, der Entspannung oder der geistigen Erbauung dienen.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, was mit einem integrierten Ganztagsangebot gemeint ist:

Das Ganztagsrepertoire hat vielfältig zu sein und darf sich nicht auf ein zwei-stündiges AG-Angebot im Nachmittagsbereich beschränken; es hat neben der Wo-chenplanarbeit (ASt) im Vormittagsbereich auch interessante AG- bzw. Offene An-gebote schon für den Morgen und für die Mittagszeit anzubieten. Die Angebotspa-lette reicht vom Billardtisch, der Teestube, einem Cafeteriaangebot durch Eltern und Schüler, einer Lese- und Hörspielecke in der hauseigenen Bibliothek, selbst-gestalteten jahrgangsbezogenen Freizeiträumen mit Spielen und Kuschelecken, autogenen Trainingsmöglichkeiten, einer Streichelzoobetreuung, bis hin zu Vorle-seecken und, und, und...

Fazit:

Im Vormittags- wie auch Nachmittagsbereich einer Ganztagsschule muss zum ei-nen genügend Zeit, Raum um Muße für inhaltliches Erarbeitungsphasen (Fach und Projektunterricht) vorhanden sein, zum anderen müssen sich die Arbeits- und Ent-spannungssequenzen abwechseln, sei es durch unterschiedliche Kompetenz- und Leistungsanforderungen oder aber durch eine Vielfalt an Arbeitsmethoden, die Ko-operation erlauben, Besinnung zulassen, temporäre Rückzugsmöglichkeiten gewähren, extensive Repräsentationen ermöglichen und dabei das Gefühl vermitteln, dass es sich hierbei um ein soziales Verhalten handelt, das in dieser Lernorganisation positiv sanktioniert wird.

b) Didaktik

Während die rein organisatorischen Determinanten für eine Rhythmisierung des Ganztags relativ einfach erfüllt und mit Gewährung eines Ganztagsetats für Erstan-schaffungen zügig konkretisiert werden können, bedarf es bei der Vernetzung mit der Didaktik eines größeren Zeitrahmens. Hier wird dem einzelnen Kollegen unter Umständen die innere Bereitschaft zur Revision eines bislang praktizierten, altge-wohnten Unterrichtshabitus abverlangt.

Denn es geht hierbei um die Loslösung von einem klassischen Leistungsbegriff und einer noch weitverbreiteten konventionellen Unterrichtsform des Frontalunter-richts, bei denen der Schüler als Einzelkämpfer gesehen wird, den es mit reprodu-zierbarem Spezialwissen vollzustopfen und in Einzeltests abzufragen gilt (5).

Die zuvor beschriebenen soziokulturellen Veränderungen unserer Gesellschaft wie auch die ökonomischen Anforderungen verlangen aber nicht mehr nach hochspezialisierter Wissensaneignung vergangener Tage, sondern nach übergreifenden Schlüssel-qualifikationen, die ein emotionales und arbeitstechnisches Zusammen-leben in der sozialen Gruppe vor Ort ermöglichen wie auch auf eine im Berufsleben abverlangte Teamfähigkeit vorbereiten sollen.

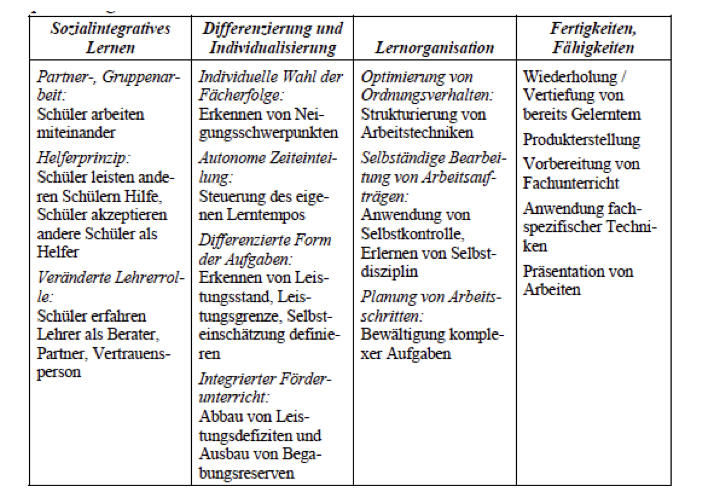

Die Integration der Didaktik ins pädagogische Gesamtkonzept setzt daher die Ver-knüpfung verschiedener Schlüsselbereiche voraus:

Es sollte:

- Lernen in kleinen, überschaubaren Gruppierungen mit relativ festen, sprich ver-trauten Bezugspersonen ermöglicht werden (6),

- eine Initiierung von Arbeitsweisen stattfinden, die autonomes und selbstbe-stimmtes Lernen bei der Schülerschaft fördert und kultiviert (Wochenplan- und Projektarbeit) (7),

- der tägliche „Unterricht“ dergestalt konzipiert sein, dass Formen des Sozialtrai-nings genügend Berücksichtigung finden (Klassenrat und Tischgruppentraining) (8),

- die Voraussetzungen für interdisziplinären bzw. projektorientierten Unterricht mit Hilfe einer curricularen Anpassung innerhalb der jeweiligen Fachschaften ge-schaffen werden (9),

- die Integration außerschulischer Lernorte in den Schulbetrieb entsprechend ge-fördert werden (Öffnung von Schule) (10).

c) Pädagogik

Ganzheitliche Bildungspolitik greift erst dann, wenn neben der konsequenten Ver-knüpfung von Organisation mit der Didaktik ein nivelliertes, und zwar erweitertes Pädagogikverständnis konzeptionell eingebunden wird.

Mit der Auflösung des fragmentierten 45-Minuten-Takt-Lernens, der Wegführung von der reinen Fachschule hin zu einer Schule, die eine soziokulturelle Lern- und Lebensgemeinschaft sein will, hat sich die Schulpädagogik nicht mehr allein auf die Optimierung von Unterrichtsabläufen zu beschränken, sondern die sozialver-träglichen und normativen Determinanten zu fördern. Dazu zählen neben der bis-lang üblichen pädagogischen Begleitung direkten Fachunterrichts auch außerun-terrichtliche, pädagogisch zielgerichtete Gespräche mit Schülerinnen und Schülern, sozialpädagogische Betreuung von Einzelpersonen oder Gruppierungen und ein hohes Maß an Muße für Situationen des Zuhörens und Besinnens.

Dabei darf nicht übersehen werden, dass ein solch von den Kolleginnen und Kol-legen abverlangtes außerunterrichtliches Engagement bis dato einen hohen Grad an Idealismus voraussetzt, da die Arbeitsfeldbeschreibung des Lehrers sich allein aus dem Deputat der zu haltenden und vorzubereitenden Fachunterrichtsstunden definiert.

Zum Abschluss sei gesagt:

Wenn unter dem Anspruch auf ein ganzheitliches Bildungskonzeption von einer Vernetzung für die Bereiche „Organisation, Didaktik und Pädagogik“ gesprochen worden ist, so möchte ich keineswegs behaupten, dass es Schulen, die diese Bereiche wie oben beschrieben in Einklang bringen, bislang noch nicht gebe. Sie sind aber, und das darf mit Gewissheit gesagt werden, in der schulpolitischen Land-schaft institutionelle Einzelerscheinungen, die ihre Handlungsspielräume (unkon-ventioneller Ausgleich für pädagogische Ideen und Zusatzengagement) mit einem äußerst selbstlosen Kollegium je nach Wohlwollen der Schulaufsicht zu nutzen ver-stehen.

Damit wird erkennbar: Eine Bildungsreform 2000 muss über die strukturelle und inhaltliche Umgestaltung des Schulalltags hinaus Rechtssicherheit schaffen, die Modifikationsprozesse im Sinne einer ganzheitlichen Pädagogik personenunab-hängig legitimiert.

Kapitel 3: Politik und Bildungsreform

Nach den vorangegangenen Ausführungen über die zeitadäquaten Ansprüche an ein Schulsystem 2000 kommen wir, sofern wir dem Vorwurf an Realitätsferne be-gegnen wollen, nicht umhin, uns mit dem bildungspolitischen Bewusstseinsstand der Politiker und ihrem Erwartungshorizont auseinanderzusetzen.

Dabei wird deutlich, dass sich in das offizielle bildungspolitische Vokabular mittler-weile Begriffe der Ökonomie wie „Effizienzsteigerung“ und „Optimierung von Orga-nisationsabläufen“ Eingang gefunden haben. Vor dem Hintergrund der stets knap-per werdenden Haushaltsmittel zeichnet sich eine Bildungspolitik ab, die pragmatisch an dem bemessen wird, was finanziell machbar ist.

Nicht Pädagogik, die auf die aktuellen Probleme der Zeit reagiert, steht im Mittelpunkt der Überlegungen, sondern schulische Input-Output-Aspekte, die die Bildung nach statistisch erfassbaren Kostenfaktoren analysiert.

Die ersten Schritte sind getan, die Klassenfrequenzen wurden erhöht. So sitzen beispielsweise in einem Klassenraum der Gesamtschule nicht mehr nur 28, sondern 30 Schülerinnen und Schüler. Der Kommentar des NRW-Finanzministers Schleußer lässt die Kausalargumentation der Landesregierung erkennen: „Wenn man sich vor Augen führt, dass auch die letzten beiden Jahrzehnte deutliche Frequenzsenkungen gebracht haben..., dann muss man sich doch einmal fragen, ob sich daraus die pädagogisch erwünschten und erwarteten Erfolge ergeben haben. Nach dem gegenwärtigen Forschungsstand muss die Frage verneint werden“ (11).

Fast scheint es so, als ob unter dem Deckmantel pädagogischer Innovation kaschiert

werden soll, dass man im Kultusministerium schon längst nach Mitteln und Wegen sucht, gemäß der lean production in der Industrie lean education an unseren Schulen einzuführen.

Größere Klassen, weniger Lehrer. Statistisch gesehen eine Maßnahme, die die Ef-fizienz des Schulbetriebes im Sinne Kienbaums erheblich steigert. Im gleichen Zu-sammenhang ist die nun folgende Äußerung zu verstehen, nicht die Klassengröße sei für die Qualität der Ausbildung entscheidend, sondern vielmehr „fächerspezifische Abdeckung des Lehrerbedarfs und der Minimierung des Stundenausfalls“ (12).

Konkret formuliert bedeutet dies: Ein Englischlehrer ist möglichst optimal nach dem Fachlehrerprinzip einzusetzen. Er wird in allen Jahrgängen, wo Bedarf nach fach-wissenschaftlicher Vermittlung besteht, eingesetzt, wenn nötig auch noch an anderen Schulen.

Dass diese Maßnahme das Fachlehrerprinzip in den Vordergrund schiebt und damit einer Pädagogisierung des Schulalltags diametral entgegensteht, braucht

wohl keiner weiteren Erklärung.

Des Weiteren kann davon ausgegangen werden, dass den Fortbildungsmaßnahmen und -wünschen des Kollegiums, die oft Grundlage für eine konzeptionelle Wei-terentwicklung von Schule sind, in Zukunft unter dem Anspruch „Minimierung des Stundenausfalls“ äußerst reserviert begegnet wird.

Die angekündigte Erhöhung des Wochenstundendeputats der Lehrer ist eine wei-tere Maßnahme, die allein auf die Entlastung des Haushaltsetats abzielt, die aber gänzlich unberücksichtigt lässt, dass sich das Aufgabenfeld des Lehrers schon längst nicht mehr in der Katalysatorenfunktion reinen Bildungswissens versteht, sondern über die Unterrichtsverpflichtung hinaus in immer stärkerem Maße im so-zialpädagogischen Bereich ansiedelt.

Die Kürzung der Ermäßigungsstunden für Organisation und Pädagogik des Schul-betriebes unterstreicht lediglich das oben Gesagte; wird doch damit deutlich, welche Ignoranz im KM gegenüber außerunterrichtlichen Engagements vorherrscht.

Vor diesem Hintergrund ist es nur allzu verständlich, wenn dem KM-Vorschlag zu einer größeren Autonomie von Schule mit gehöriger Skepsis begegnet wird.

Man fragt sich: “Autonomie - wozu und wem dient sie?“

Die Befürchtung, dass es sich hierbei um einen Vorschlag handelt, mit dem man bislang außerschulische Aufgaben in noch stärkerem Maße auf Schulleitung und Kollegium abzuwälzen gedenkt, ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen.

Ein weiterer Grund für die zurückhaltende Euphorie liegt darin begründet, dass das Angebot von Politik und Administration als eine Offerte gesehen wird, die letztendlich nur dazu dienen soll, die zu erwartenden Konflikte um geringere Finanzres-sourcen für den Bildungshaushalt zu entschärfen, indem man die Entscheidung über die finanzielle Mangelverwaltung den jeweiligen Schulen vor Ort überlässt.

Eins ist ganz sicher: Die von der Behörde bislang eingeleiteten Maßnahmen bzw. im Vorfeld formulierten Denkoperationen sind mit Blick auf den Haushaltsetat kurzsichtig und verlaufen kontraproduktiv gegenüber dem Denkmodell Bildung 2000.

Mit Effektivierung von Arbeitsabläufen und Organisationsgestaltung unter dem Da-moklesschwert von Einsparungen ist dem polyvalenten Anspruch nach einer ganz-heitlichen Pädagogik im Schulbetrieb nicht beizukommen. Dies setzt nämlich ein Kollegium voraus, das nicht Arbeit auf Anordnung und im Sinne rationellen Arbeitens, sondern mit Phantasie und Sozialengagement betreibt.

Deshalb muss der von der offiziellen Seite eingeschlagene bildungspolitische Weg zu größeren Klassen und einer Mehrarbeit des Kollegiums revidiert und das Angebot „autonome Schule“ im Vorfeld so definiert werden, so dass größere finanztechnische Einsparungen ausgeschlossen sind, die Vorteile für die Schule vor Ort eindeutig wie auch die Schirmherrschaft des KM als Garant für eine geschlossene und zeitgemäße Bildungspolitik klar erkennbar wird.

Geschieht dies, so liegt in dem Angebot „Autonomie von Schule“ die Chance, einen Ganztag mit ganzheitlicher Pädagogik - wie eingangs beschrieben - „von unten“ aufbauen zu können.

Kapitel 4: Autonomie von Schule

Instrumentarium für einen konkreten Erneuerungsprozess?

Auf einer internen Fachtagung der GGG (November 93) zu diesem Thema wurde u.a. formuliert, worin die Chancen für Gesamtschulen in der Gewährung von mehr Autonomie liegen.

„Bei der dringend notwendigen Umorientierung der Lehrerinnen und Lehrer vom fachlichen Lernen zu den Aspekten von Erziehung und Sozialisation sind erhebliche Entwicklungen im sozialen System Schule und auf der Ebene der Berufsrolle notwendig. Die in die Schule hineinwirkenden gesellschaftlichen Veränderungen führen auf der fachlichen, der methodischen und der sozialen Ebene zu einem sich beschleunigenden Modernisierungszwang. Innovationen in den pädagogischen Standards der Schulen sind nicht mehr über Hierarchisierung und Instanzenzug „von oben nach unten“ zu erreichen, vielmehr bedarf es der Erhöhung der Problemlösungskompetenz innerhalb der Gesamtschulen selbst. Insofern ist mehr Autonomie der Schulen einerseits Voraussetzung für kreative Problemlösungen und andererseits Notwendigkeit im Hinblick auf die veränderten Aufgaben der Schule in der Gesellschaft.“ (13)

Ergänzend kann noch hinzugefügt werden: Nehme ich den Anspruch auf eine kon-zeptionelle Vernetzung von Organisation, Didaktik und Pädagogik ernst, dann kann speziell der Bereich der Pädagogik nur dann umgesetzt werden, wenn die Schule, insbesondere die Kolleginnen und Kollegen, weitestgehende Selbstbestimmung, sprich Autonomie, vor Ort erhalten. Denn nur diejenigen Mitarbeiter und Pädagogen, denen gestalterische Freiheit gewährt wird, identifizieren sich mit ihrer Arbeit vor Ort und bringen sich langfristig emotional ein.

Damit erübrigt sich die Frage, ob der Autonomiegedanke als solcher angenommen oder verworfen werden kann. Schulen, die im stärkeren Maße für Erziehung und Sozialisation des Jahres 2000 mitverantwortlich sein sollen, benötigen ein emotio-nal stärker eingebettet und sozialpädagogisch involviertes Kollegium. Es kann daher lediglich um die Frage gehen, in welcher Form und mit welchen Rahmenbedin-gungen den Schulen die Autonomie gewährleistet wird.

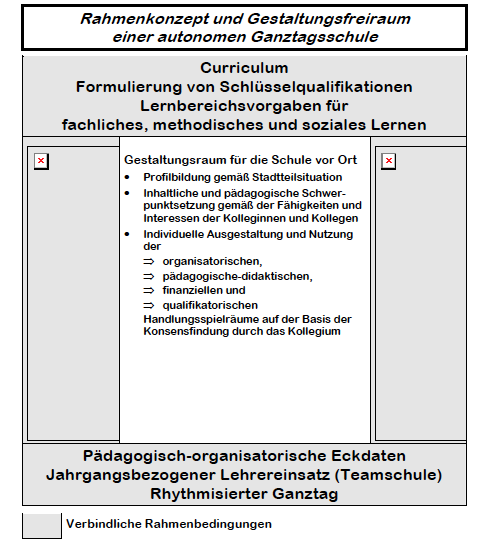

Deshalb ist es zunächst einmal wichtig, sich bewusst zu werden, in welchen Sektoren der Schule Autonomie denkbar ist.

- Pädagogisch-didaktische Autonomie

Hier ist es durchaus vorstellbar, dass die Schulen größere Freiheitsgrade bei der Festlegung von Lerninhalten, von Methoden und Sozialformen des Unterrichtes erhalten.

Entsprechend gebe es die Möglichkeiten:

o Epochalisierungen des Unterrichts vorzunehmen,

o andere Inhalte, beispielsweise alternative Wahlpflichtbereiche aufzunehmen,

o Formen von fächerverbindendem und fächerübergreifendem Unterricht bis hin zum Projektunterricht verstärkt zu ermöglichen.

- Organisatorische Autonomie

Dieser Autonomieanspruch würde auf größere Freiheitsgrade in der Organisation

zielen:

o in der Stundenplangestaltung (Vorschläge der Jahrgangsteams),

o bei der Organisation des Unterrichts in Epochen und Projekten,

o bei der Zusammenstellung von Lehrerteams,

o bei der Organisation von Vertretungsunterricht durch die (Jahrgangs-) Lehr-erteams selbst

o auf Einstellung von Lehrerinnen und Lehrern vor Ort an der betreffenden Schule,

o auf die Aufhebung der Schule als „nicht rechtsfähige“ Anstalt des Schulträgers.

Bei diesem Autonomiesektor geht es um das Budgetrecht der Schulen. Der Schul-träger würde dann die finanziellen Mittel lediglich global zuweisen. Die Schulen vor Ort:

o erstellen daraufhin einen eigenen Haushaltsplan mit der Möglichkeit der Rücklagenbildung,

o können aus den gebildeten Rücklagen neue Investitionen tätigen,

o dürfen abwägen, inwieweit ein bestimmter Teil an Planstellen anderweitig zur Verfügung gestellt wird, nämlich u.a. für Honorarkräfte oder kurzfristige Vertretungen.

- qualifikatorische Autonomie

Mit diesem Sektor an Autonomie würde eine stärkere Selbstorganisation in der Fort- und Weiterbildung intendiert. Hier gebe es die Möglichkeit:

o über Themen und Inhalte, die vor Ort einen Leidensdruck darstellen, zu be-stimmen,

o schulinterne Fortbildungen in Absprache mit dem Kollegium zu terminieren und in Form einer Stundenpauschale auszugleichen,

o mit Hilfe der eigenen finanziellen Ressourcen Referenten anzufordern, Su-pervisionssitzungen zu finanzieren etc.

Die Auflistung der oben genannten Autonomieaspekte dokumentiert, es gibt vielfäl-tige Varianten und Gestaltungsmöglichkeiten, einer Schule vor Ort ein gesteigertes Maß an Mitbestimmung zu ermöglichen.

Der Schulaufsicht käme dann eine stärker beratende und weniger beurteilende Funktion zu, über die im Einzelnen noch sehr genau nachgedacht werden muss. Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Vergleichbarkeit der Abschlüsse. Auch für diesen Bereich müsste vor dem Hintergrund eines veränderten Bildungsbegriffes, der fachliches, soziales und methodisches Lernen impliziert, überlegt werden, welche Schlüsselqualifikationen „bis zum Ende hin“ erwartet werden.

Die in diesem Zusammenhang angedachte Lösung eines Zentralabiturs stände sicherlich den Ansprüchen einer entschulten, ganzheitlichen Bildungspolitik kont-raproduktiv entgegen.

Wenn auch die eine oder andere Detailfrage noch gelöst werden muss, so scheint der Autonomieansatz als Strukturvorgabe ein durchaus brauchbares Instrumentarium für die konkrete Umsetzung einer ganzheitlichen Bildungspolitik zu sein.

Es gilt, wie Wolfgang Böttcher es formuliert, eine Perspektive an neuer Schulorga-nisation wahrzunehmen, die wohlweislich wegen und nicht trotz der Ressourcen-knappheit auf Kultusministerebene angedacht wird (14).

Doch bei aller Autonomieeuphorie warne ich vor einer unüberlegten und vorschnellen

konzeptionellen Umsetzung; denn mit der Autonomiegewährung müssen Rahmen-bedingungen verknüpft sein, die den Schulen die Richtung und Grenzen der Ent-scheidungsfreiheit vor Ort eindeutig und klar skizzieren.

Es besteht ansonsten die Gefahr, dass man Schulen in die Autonomie entlässt, oh-ne zu wissen, inwieweit diese ihre neugewonnenen Handlungsspielräume im ge-sellschaftspolitischen Gesamtinteresse für eine ganzheitliche Bildung individuell nutzen.

Wer sagt denn, ob es dann nicht Schulen geben wird, die im freien Wettbewerb des Marktes - aufgrund bestimmter Machtkonstellationen - vor Ort beschließen, den Ganztag zu reduzieren oder gar auf den Nachmittag als freiwilliges Angebot ver-weisen?

Wer unterbindet dann noch, dass Bildungs- und Erziehungsvorstellungen einer ganz engagierten Elternschaft - z.B. einer bestimmten Glaubensrichtung in der Schule - Oberhand gewinnen (15)?

Wer verhindert dann noch eine Favorisierung von Schule, die ein mehr an fachlicher Leistung (abfragbarem Wissen) verlangt, ein höheres Maß an äußerer Differenzierung wünscht und Klassenratsitzungen als spielerisches Geplänkel abkanzelt?

Wer garantiert dann noch, dass sich Schulen auch basisdemokratisch organisieren, so dass es einem Kollegium ermöglicht wird, sich entsprechend gestalterisch einzubringen und dass nicht Schulleitung allein für sich das Recht der Autonomie herausnimmt und jetzt noch unabhängiger vom RP hausinterne (Macht-)Politik betreibt?

Aus den oben beschriebenen Gefahrenmomenten wird deutlich, dass Autonomie für die Schulen kein Selbstzweck sein kann, vielmehr muss sie an ein besonderes inhaltliches Leitbild von Schule gebunden sein, die den Erfordernissen unserer Gesellschaft im 21. Jahrhundert entspricht. Autonomie muss daher mindestens ein-hergehen mit:

o einer progressiven inhaltlichen Schulentwicklung, die auch bei Schülerinnen und Schülern zu mehr Autonomie, z.B. zu mehr praktischem und selbständigem Lernen führt,

o der Forcierung eines vernetzen Curriculums, das sich an den Problemfel-dern der Gesellschaft und den entsprechend abzuleitenden Schlüsselqualifikationen orientiert,

o einer stärkeren Entwicklung der Lehrerkooperation und Lehrermitbestim-mung,

o dem Ausbau der Beratung auf dem Gebiet innerschulischer Organisations-entwicklung, deren Konzepte nicht nur bloße Sozialtechnologie sein sollten.(16)

Kapitel 5: Grenzen der Autonomie

oder Paradigmenwechsel für eine Bildungsinstitution Schule

Die im Kapitel 4 genannten Prämissen deuten die dem Autonomiebegriff innewohnende Ambivalenz an. Zum einen soll durch die Dezentralisierung der Kompetenzen ein höheres Maß an Freiheiten vor Ort gewährt werden, zum anderen müssen unter der Option, die Organisation mit der Didaktik und der Pädagogik synthetisch zu verbinden, einengende Zielvorgaben formuliert und akzeptiert werden.

Die Autonomiegewährung bedeutet eine Gratwanderung zwischen pädagogischen Pluralismus und organisatorisch-inhaltlichem Dogmatismus. Dabei ist zu wissen, dass mit der Rahmenvorgabe lediglich die gesamtgesellschaftlich notwendige Zielrichtung an Pädagogik vorgegeben, nicht aber die konkreten Handlungsspielräume und Umsetzungsmöglichkeiten vor Ort beschnitten werden sollen.

Rolff spricht im Rahmen der Autonomiediskussion von „Gestaltungsautonomie“, die der Schule zu gewähren sei, und mir erscheint dieser Begriff in der Tat treffender. Welche Rahmenvoraussetzungen sind zu erfüllen, damit die intendierte Gestaltungsautonomie von Schule im Sinne einer ganzheitlichen Bildung 2000 greift?

1. Dezentralisierung der Schulstruktur (17)

Es ist äußerst interessant zu beobachten, wie sich ein Gründungskollegium bei einer Schule im Aufbau arbeitsmäßig verhält. Hier ist es durchaus nichts Ungewöhnliches, wenn innerhalb des kleinen Kollegiums pädagogische Zielvorstellungen gemeinsam besprochen und Absprachen geregelt bzw. überprüft werden, wenn im Krankheitsfall nach unkonventionellen Vertretungslösungen gesucht wird, man bei vergessenen Aufsichten spontan einspringt, wenn über Belange der Klasse außerunterrichtlich diskutiert und Probleme und Wünsche der Schülerschaft ernst genommen werden oder wenn Klassenräume als Wohnräume betrachtet werden. Diese und andere Beispiele können für einer Schule im Aufbau beliebig benannt werden.

Dagegen kann sich eine voll ausgebaute Schule an diese Erscheinungen zumeist nur phänomenologisch erinnern. Verhaltensweisen wie diese treten in der Regel nicht mehr im voll ausgebauten Großbetrieb auf.

Formalismus, organisatorische und rechtliche Vorgaben, die Unüberschaubarkeit des Systems sowie ein relativ anonymes Mitspracherecht lassen eine exponierte Verantwortlichkeit auf Dauer nicht zu.

Es gilt daher aus den Erfahrungen dieser Anfangsjahre zu lernen, um der Entde-mokratisierung und der zunehmenden Vermassung eines hierarchischen Großbetriebes strukturell zu begegnen. Dies bedeutet: Schule muss per se, soll sie Impuls-geber für fachliche, organisatorische und sozial-normative Belange bleiben, überschaubar, „familiär“, d.h. team- (bzw. jahrgangs-) orientiert gestaltet sein. Der Gesamtkomplex Schule muss organisatorisch dezentralisiert werden, indem kleine soziale Einheiten, die von möglichst wenigen Kolleginnen und Kollegen besetzt und betreut sind, geschaffen werden (fast ausschließlicher Einsatz in einem Jahr-gang).

Es geht um einen Paradigmenwechsel von Schulorganisation; denn eine derartige Modifikation der Schulstruktur schafft zum einen die Voraussetzungen für weitreichende Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der Jahrgänge und zum anderen eine Situation, die, indem der Schulbereich überschaubar und persönlich bleibt, normative Einbettung ermöglicht und soziale Geborgenheit vermittelt.

2. Veränderte Gremienstruktur

Einer wie oben skizzierten dezentralisierten Schulorganisation müssen, sofern die Eigeninitiativen der jeweiligen Teams bzw. der Jahrgänge nicht versanden und schulkonzeptionell eingebettet werden sollen, über die bislang klassischen Mitbe-stimmungsgremien (Lehrerkonferenz, Schulkonferenz) hinaus, hautnahe Mitbe-stimmungsinstanzen zugeordnet werden, die dem innerschulischen Partizipations- und Demokratisierungsanspruch dienlich sind.

Was nützt es, wenn der Jahrgang zwar pädagogische Phantasien entwickelt, die Umsetzung dieser pädagogischen Ideen aber an der Schwerfälligkeit und Abstraktion der bislang gängigen Mitbestimmungsorgane scheitert.

Wer hat es nicht schon des Öfteren erlebt, dass in den Konferenzen gefasste Be-schlüsse im Protokoll penibel festgehalten werden, in der Praxis aber keine Umsetzung erfahren.

Betrachtet man die Anzahl der Konferenzteilnehmer in einer voll ausgebauten Schule, so wird signifikant, weshalb dieses Mitbestimmungsorgan ein denkbar ungeeignetes Instrumentarium abgibt, verbindliche Abstimmungen auf Konsensebene zu bewirken. Dafür bedarf es der Auslotung aller Meinungen, die letztendlich auf der Lehrerkonferenz aufgrund der Anonymität der Größe und einer verdeckten Gruppendynamik nicht zu erfahren sind.

Für die Schulkonferenz gelten zwar nicht die oben formulierten Gründe, sie ist aber, da es ihren Mitgliedern anheimgestellt bleibt, ob sie sich bei ihrem Votum einem allgemeinen Meinungsbild oder der eigenen Anschauung unterziehen, als basis-orientierte Interessenvertretung und hautnahes Mitbestimmungsorgan ebenso un-geeignet wie die Lehrerkonferenz.

Deshalb erscheint die erlassmäßige Einführung von zwei weiteren Mitbestim-mungsgremien - die im Vorfeld der bislang bekannten Mitbestimmungsorgane an-zusiedeln sind und die die Heterogenität der Meinungen im besseren Maße wider-spiegeln und konstruktiv berücksichtigen können - als äußerst sinnvoll: Es geht um die Einrichtung

a. der Teamsprecher-Schulleitungskonferenz

b. des Didaktischen Ausschusses (Steuer- bzw. Koordinationsgruppe)

a) Die Teamsprecher-Schulleitungskonferenz

Die Konstituierung einer ordnungsgemäßen Teamsprecher-Schulleitungskonferenz (TS-Konferenz) setzt voraus, dass die jeweiligen Teams bzw. Jahrgänge aus ihrer Mitte einen Teamsprecher wählen, der dann in Vertretung für seinen Jahrgang an den jeweiligen Teamsprecher-Schulleitungskonferenzen teilnimmt.

Mit der Institutionalisierung der Teamsprecher-Schulleitungskonferenzen wird dann ein Instrument geschaffen, das es ermöglicht, über aktuelle Ereignisse, Vorgehensweisen und Vorgaben zu informieren, über Team- bzw. Schulleitungsvorschläge zu beraten. Darüber hinaus können mit Einführung dieses Mitbestimmungsgremiums die Teamsprecher mit ihrem „imperativen“ Mandat in Zusammen-arbeit mit der Schulleitung die Vorarbeit für anstehende Lehrerkonferenzen leisten. Es geht insbesondere um die Beratung und Vorbereitung von Beschlüssen für organisatorische und pädagogische Belange der Schule. Der Lehrerkonferenz steht es dann anheim, die Anregungen und Empfehlungen der Teamsprecher-Schulleitungskonferenzen als repräsentativ zu betrachten.

Ist dieses Grundvertrauen zwischen diesen beiden Instanzen da, und dies ist vor-handen, solange Wissen darüber besteht, dass nicht Mehrheitsbeschlüsse, sondern Konsensfindung Grundlage aller TS-Empfehlungen ist, verlaufen Lehrerkonferenzen recht zügig und vermitteln nicht das Gefühl der Ohnmacht. Denn die Teamsprecher haben sich während der einzelnen Beratungsphasen in den TS-Konferenzen mit ihrem Team bzw. mit ihrem Jahrgang rückkoppeln, d.h. entspre-chende Optionen einbringen und Ängste formulieren können.

Am Ende dieser Entwicklungsphase besteht lediglich Sanktionsbedarf durch die Lehrerkonferenz.

Lehrerkonferenzen, bei denen wenige wirken, einige sich profilieren, zahlreiche Kollegen Klassenarbeiten korrigieren und fast alle nicht zuhören, dürften damit nicht gänzlich ausgeschlossen sein, zumindest aber immer unwahrscheinlicher werden.

Mit Einführung eines weiteren innerschulischen Mitbestimmungsorgans, der TS-Konferenz, werden die ursprünglich erlassmäßigen Rechte der Lehrerkonferenz als Gesamtmitbestimmungsgremium keinesfalls beschnitten. Die Lehrerkonferenz erhält lediglich eine „nachrangige“ Signifikanz gegenüber den Arbeitssitzungen der Teamsprecher-Schulleitungskonferenzen, die aufgrund des Arbeitsaufwandes sehr viel häufiger tagen werden als die Lehrerkonferenz selbst.

b) Der Didaktische Ausschuss (Steuer- bzw. Koordinationsgruppe)

Befindet sich eine Schule im Aufbau, so fällt es nicht schwer, beispielsweise ver-bindliche Zielsetzungen für die Wochenplanarbeit des fünften bis sechsten Jahrgangs innerhalb der TS-Konferenzen zu formulieren. Man kennt die einzelnen Teamkollegen mit ihren Stärken und Schwächen, man kann die Schülerklientel einschätzen und weiß, welche Zielformulierungen realistisch sind.

Die Erfahrungen dezentralisierter Gesamtschulen, die aus der Neugründungsphase heraus sind (18), haben offenbart, dass mit zunehmender Größe die Vielfalt an Informationen und Eindrücken immer belastender werden.

So bleiben die Teamsprecher-Schulleitungskonferenzen zwar auch weiterhin engagiert, ihre thematischen Eingaben aber werden immer stärker von dem Leidensdruck pädagogischer Alltagskonflikte im eigenen Jahrgang determiniert. Die Probleme anderer Jahrgänge erscheinen einem selbst zunehmend fremd. Dies ist auch nur allzu verständlich, denn Überlegungen zum modifizierten Wochenplancharak-ter des 9. Jahrgangs sind nicht unbedingt das, was ein Team im 5. Jahrgang bei der Einführung der Wochenplanarbeit hautnah berührt.

Hier gilt es institutionell einer Erscheinung zu begegnen, die das Gemeinschaftsgefühl des Kollegiums „Wir und unsere Schule“ zu dem Motto „Wir und unser Jahrgang“ retardieren lässt.

Folgerichtig ist für eine basisdemokratisch orientierte Schule, die Engagement erhalten und ein pädagogisches Gesamtkonzept nicht aus den Augen verlieren soll, die Institutionalisierung eines weiteren Mitbestimmungsorgans, nämlich des Didaktischen Ausschusses, folgerichtig.

Während die TS-Konferenz die Mikroebene des Schulbereichs regelt (vertikale Kommunikationsform), hat die Instanz des Didaktischen Ausschusses die Makroebene abzudecken und schwerpunktmäßig jahrgangszentriert auf der horizontalen Kommunikationsebene zu arbeiten.

Diesem Ausschuss fallen Aufgaben anheim, die sich wie folgt benennen lassen:

• Koordination der Fachschaft- bzw. Jahrgangsfachschaftsarbeiten (curriculares Profil, Vernetzungsmöglichkeiten der Fach- und Lernbereiche)

• Reflexion und Planung schulinterner Fortbildungen

• Etatberatung (Austarierung der Gelder gemäß dem pädagogischen Profil)

Mit der Einrichtung dieser Instanz müssen allerdings ähnliche Mitbestimmung- und Mitwirkungsmodi wie für die Teamsprecher-Schulleitungskonferenz gelten, will man dem Gefühl der „Fremdbestimmung von oben“ im Vorfeld begegnen. Der Didaktische Ausschuss sollte daher ein von der Schulkonferenz gewähltes Gremium sein, in dem Schulleitung, Fachschaftsvertreter, Eltern und Schülerschaft vertreten sind.

Um eine optimale Vernetzung der Gremienstruktur zu erreichen, sollten die Termine des Didaktischen Ausschusses immer vor der Schulkonferenz liegen. Beschlüsse, die der Didaktische Ausschuss fasst, können dann der Schulkonferenz zur endgültigen Abstimmung vorgelegt werden. Hierbei gilt schon wie für die Lehrerkonferenz die „nachrangige Signifikanz“ der Schulkonferenz, ohne dass diese in ihren originären Rechten beschnitten wird.

3. Differenziertes Stundendeputat

Eine Schule, die mit der Autonomiezuweisung ein Mehr an Kompetenz, zugleich aber auch ein Mehr an Instanzenarbeit (TS-Konferenzen, Sitzungen des Didaktischen Ausschusses, Teamsitzungen) gewinnt, kommt nicht umhin, mit einem anderen Deputatschlüssel als dem bisherigen zu arbeiten. Es geht nicht an, dass Aufgaben gemäß der Autonomieintention übernommen werden, ohne dass diese zusätzlichen Aufgaben eine Unterrichtsvergütung erfahren. Hier wird man für die anstehende Mehrarbeit wie auch für die zusätzliche Gremienarbeit über Pauschalsstunden nachdenken müssen, die an die jeweiligen Mitarbeiter zu vergeben sind.

Darüber hinaus entspricht die wöchentliche Unterrichtsverpflichtung von 23,5 Stunden (Gesamtschullehrer) nicht mehr dem Anspruch auf eine ganzheitliche Pädagogik; denn von der Lehrerschaft in spe wird mehr denn je eine Rücknahme der „Lehrtätigkeit“ bei gleichzeitiger Zunahme von Erziehungs- und Sozialisationshilfen gefordert.

Wenn in diesem Zusammenhang anerkannt wird, dass Gruppenprozesse wie auch Verhaltensweisen von Kleingruppen oder einzelnen Schülern nicht immer im Ge-samtrahmen des Klassenverbandes von 30 Schülerinnen und Schülern zu besprechen sind, dann wird deutlich, dass neben dem Unterrichtsgeschehen zusätzliche Sitzungen mit sozialpädagogischem bzw. gruppendynamischem Charakter notwendig werden, die nur dann langfristig und allgemeinverbindlich mit einer emotionalen Professionalität durchgeführt werden können, wenn sie als eine zum Arbeitsgebiet des Lehrers gehörenden Aufgabenfeldbeschreibung gehören. Das klassische Lehrerdeputat mit seinen 23,5 Stunden reiner Unterrichtsverpflichtung (inklusive 20%igen Ganztagsdeputat) sowie dem hälftigen Kontingent an Unterrichtsvorbereitung ist revisionsbedürftig und muss - will man einer ganzheitlichen Bildungspolitik gerecht werden - um ein sozialpädagogisches Unterrichtskontingent erweitert werden. Dies muss geschehen, sofern man akzeptiert, dass eine streckenweise außerunterrichtliche Betreuung von Kleingruppen conditio sine qua non für einen sozialintegrativen Unterricht ist, der neben der fachlichen Qualifikation auch Arbeits- und Sozialtechniken - wie zum Beispiel Kooperationsbereitschaft, Konfliktlösungsfähigkeit, Teamfähigkeit etc. - vermitteln soll. Damit sei nicht gesagt, dass die Reflexion und Kultivierung von Sozial- und Arbeitstechniken generell nur außerhalb des Unterrichtes möglich seien. Vieles, was hier an Ritualisierungen und Normsetzungen internalisiert werden soll, gelingt nur im Zusammenwirken mit dem Klassenverband. Auf diesem „dornigen“ Weg zu einer sozialverträglichen Kommu-nikation und Arbeitsweise erscheint es aber streckenweise sinnvoll, mit Teilgrup-pen zu arbeiten, diese emotional intensiv zu betreuen und sie bei ihrem Lernpro-zess zeitlich beschränkt zu begleiten. So kann es sich beispielsweise im Rahmen von Tischgruppenarbeit durchaus als sinnvoll erweisen, mit einer Tischgruppe se-parat über ihre Arbeitsmoral, ihre Kooperationsbereitschaft und an der Tischgruppe angewandten Helferprinzipien nachzudenken. Es kann aufgrund des Gespräches zu Arbeitsvereinbarungen auf Konsensebene innerhalb dieses kleinen Kreises (Tischgruppe - Pädagoge) kommen, über deren Einhaltungen nach einem beidseitig vereinbarten Zeitraum erneut beraten wird. Diese Art von Gruppensitzungen erhalten einen hohen Grad an sozialnormativer Verpflichtung und sind zudem durch die intensive Begleitung zutiefst emotional.

Zusammenfassend kann gesagt werden:

Die oben beschriebene Art von Erziehung und Bildung fordert ein Zeitdeputat, das nicht mit der klassischen Unterrichtsverpflichtung und dem Ganztagskontingent abgedeckt werden kann. Das Unterrichtsdeputat von 23,5 Stunden des Gesamtschullehrers muss konsequenterweise facettenreicher gestaltet sein und neben dem klassischen Kontingent (Fachunterricht inklusive Ganztagszuschlag) eine bestimmte Anzahl an Stunden für sozialpädagogische Kleingruppenbetreuung mitaufweisen, ohne dass das Gesamtstundendeputat erhöht wird.

4. Curriculumsrevision und modifizierte Stundentafel

Eine Schule, die auf die Interessen und Lernbedürfnisse ihrer Schülerschaft Rück-sicht nehmen will und die die Erarbeitung eines gesellschaftlich tragfähigen konsensuellen Orientierungsrahmens favorisiert, ist auf ein Curriculum angewiesen, das ganzheitliches Denken und Handeln zulässt bzw. fördert. Mit der Fragmentierung von Lerninhalten im Sinne des alten Fächerkanons lassen sich gesellschaftliche Verflechtungen, Wechselwirkungen, Abhängigkeiten und Normbildungen nur unzulänglich und - wenn umfassend - dann in der Regel nur abstrakt-theoretisch herausarbeiten.

Zukünftige Richtlinien für eine Schule mit ganzheitlicher Pädagogik haben zu ge-währleisten, dass Lernzusammenhänge nicht gänzlich portioniert werden und die Identitätsbildung von Schülerinnen und Schülern nicht mehr korrumpiert wird durch völlig unterschiedliche, von einander getrennten fachspezifischen Erwartungen. „Durch eine Zusammenfassung von affinen Fächern zu Lernbereichen und durch eine große inhaltliche Flexibilität ließe sich ein solcher Akzent synthetischen und kontextgebundenen Lernens unter Berücksichtigung des Lernens vor Ort soweit realisieren, dass die „Fächerschule“ ein Stück weit aufgehoben wird“ (19).

Die Diskussion über eine Curriculumsrevision ist derzeit heftigst im Gange. Die Soester Konferenz der Gesamtschulleiterinnen und -leiter vom November 93 zeigt, dass die Reformvorschläge auf ganzheitliche, reformpädagogische Ansätze abzie-len bzw. für diese genutzt werden können.

Während es bei der Curriculumreform der 70er Jahre im Interesse der Optimierung von Unterricht um die Definition von Lernzielen, die zielgerichtete Steuerung von Lernabläufen, die Aktualisierung der Inhalte ging, wird heute eine Curriculumsrevision angestrebt, die die Aspekte der Lernbereichsdidaktik berücksichtigt und einen starken Akzent auf die Kompetenzerlangung von Handlungsorientierung setzt.

Unter anderem heißt es im Protokoll einer Arbeitsgruppe zum Thema „Pädagogische

Leitideen und Profile“:

„Der Kernpunkt von Gesamtschule ist das Konzept des ‘sozialen Lernens’. Damit ist nicht der Gegensatz zum fachlichen Lernen aufgerufen, sondern der qualitative Zu-sammenhang beschrieben zwischen den Inhalten von Lernen, den Formen von Begegnungen, Kooperation, gegenseitige Förderung und Unterstützung sowie die Art, wie solche Lernprozesse von Lehrerinnen und Lehrern ‘human’, schülerorientiert und ganzheitlich angebahnt und unterstützt werden.“ (20) „Sozia-les Lernen integriert darüber hinaus die Lebenswirklichkeit und die lebenswirkli-chen Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen. Das hat zur Konsequenz, das ne-ben dem fachlichen Inhalten und Verfahren auch fächerübergreifende Elemente feste Bestandteile sein müssen.“ (21)

Die Soester Arbeitsgruppe spricht weiterführend von drei Leitideen, die unbedingt in die neuen Richtlinien aufgenommen werden und die Richtlinien und Lehrpläne strukturieren sollten.

Die Gesamtschule sei Ort:

• von Begabungsvielfalt, die es zu fördern (und miteinander zu vernetzen) gelte,

• des sozialen Lernens,

• von eigenständigen Lebens- und Erfahrungsmöglichkeiten (22).

Ein Curriculum, das den Ansprüchen einer ganzheitlichen Pädagogik gerecht werden will, hat sich an den o.g. Leitideen auszurichten.

Hierbei ist darauf zu achten, dass für das Kollegium vor Ort eine nachvollziehbare Balance zwischen curricularer Obligatorik und schulischem Freiraum für den haus-internen Lehrplan hergestellt und verdeutlicht wird; denn die Lehrpläne sollten zwar im Sinne einer ganzheitlichen Pädagogik revidiert, nicht aber dogmatisch einengend formuliert werden.

„In den Richtlinien müsste der pädagogische Freiraum für Schulen reklamiert und konstitutiv festgeschrieben werden. Schulen brauchen diesen Freiraum zur Gestaltung und Berücksichtigung ihrer spezifischen Bedingungen und Situationen.“ (23)

Gehen wir aber von der Prämisse aus, Schule solle eine lebensnahe Erziehung und Bildung ermöglichen, dann müssen bestimmte Eckdaten, die selbstverantwortendes Lernen (Learning to learn) und gemeinsames Arbeiten und Problemlösen ermöglichen, vorgegeben werden. Die Soester Arbeitsgruppe zum Thema „Anforderungen - Obligatorik und Freiraum“ spricht in diesem Zusammenhang berechtigterweise von curricularen Verbindlichkeiten, die über das fachliche Lernen hinausgehen sollten. Es müsse auch eine pädagogische Obligatorik geben (etwa die Verpflichtung zur Binnendifferenzierung, zur Freiarbeit, zu projektorientiertem Lernen). „Jede Schülerin und jeder Schüler sollte pro Jahrgangsstufe wenigstens einmal die Erfahrung überfachlichen Lernens (in Projektzusammenhängen) machen.“ (24)

Um aber die o.g. „pädagogische Obligatorik“ nicht zum Alptraum vieler Kolleginnen und Kollegen respektive zu einem Lippenbekenntnis werden zu lassen, bedarf es in der Stundentafel speziell ausgewiesener Unterrichtsstunden, die von ihrem Anspruch her fachübergreifend, ganzheitlich sind und zugleich Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit der Schüler fördern. Es geht mir hierbei um die verbindliche Auf-nahme von Wochenplanarbeit und von wöchentlichen Klassenratssitzungen bzw. Stuhlkreisgesprächen in die Sek I-Stundentafel. Des Weiteren geht es mir darum, dass unabhängig von der Fachschaft jeder Kollege vor dem Hintergrund seines Curriculums weiß, dass zu der Vermittlung seiner Fachwissenschaft die Förderung der Methodenkompetenz, des sozialen Verhaltens, des selbständigen Lernens etc. gehört und dies nicht in das Aufgabenfeld des GL-Lehrers fällt.

Wenn man sieht, welch sozialintegratives und selbständiges Lernen Wochenplanarbeit fördert, wenn sie an Schulen verbindlich eingeführt worden ist und konsequent durchgeführt wird, dann stellt sich einem die Frage, weshalb diese Lernform, die Fach übergreifend genutzt werden kann und zudem Grundlage für projektorientiertes Arbeiten ist, nicht schon längst ins Schulcurriculum als ein verpflichtendes Stundendeputat, das jeder Lehrer unabhängig von seinen Fakultas zu unterrichten hat, aufgenommen worden ist.

So wie in der Stundentafel beispielsweise WP I mit einer Fremdsprache vorgese-hen ist, so bedarf es der einmaligen Vorgabe, dass Wochenplanarbeit als verpflichtende fachübergreifende Unterrichtssequenz ab Klasse 5 zu setzen ist. So wie nicht an jeder Schule diskutiert werden kann, ob Lernbereichsdidaktik sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, so muss man davon wegkommen, die Schulen jeweils die sozial-pädagogischen Vorteile neu entdecken oder verleugnen zu lassen. Die Vorteile der Wochenplanarbeit lassen sich anschaulich darstellen und machen deutlich, wes-halb sich eine Bildungspolitik mit ganzheitlicher Pädagogik dieser Verpflichtung nicht entziehen kann.

(25)

Abschließend sei vermerkt, dass für den Klassenrat (Stuhlkreis) ähnliches gilt. Die wöchentliche Klassenratssitzung ist ein notwendiges Instrument, das zur Kanalisierung, selbstständigen Aufarbeitung und zur Förderung verantwortungsvollen Miteinanders erzieht. Gesprächskreise dieser Art können nicht dem Freiwilligkeitsprinzip unterworfen werden, sondern sind in der Stundentafel auszuweisen und zu berücksichtigen.

5. Obligatorische Einführung des Schulmanagements

Eine auf der zuvor beschriebenen Teamstruktur basierende dezentralisierte und demokratisierte Schule mit ganzheitlichem Bildungsanspruch erlaubt keinen „direk-torialen Schulleitungsstil“ (Hoos). Schulleiter, die aufgrund der Machtzuweisung ihres Amtes und ihrer „Erfahrung“ den Schulbetrieb weiterhin von oben nach unten leiten wollen, würden mit einer basisdemokratisch veränderten Schulstruktur nur noch kontraproduktiv agieren.

Wir dürfen dabei aber nicht verleugnen, dass der „direktoriale Führungsstil“ bislang

ein häufig praktiziertes Prinzip an unseren Schulen darstellt.

Allzu oft erfährt man von Schulleiterinnen und Schulleitern, die diesen in der alten Form praktizieren, und zwar nach dem Motto: „Alles geht über meinen Schreibtisch“, und dabei vom Kollegium absolute Gefolgstreue und Bestätigung der eigenen Meinung erwarten.

Dabei bietet die Gesamtschule mit ihrem Schulleitungskollektiv (Schulleitung, Or-ganisationsleitung, Didaktische Leitung und den Abteilungsleitungen) optimale Vo-raussetzungen für einen auf Dezentralisierung und Demokratisierung ausgerichteten Schulleitungsstil bzw. eine funktionale Arbeitsteilung.

Wenn diese Chance an vielen Schulen bislang nicht genutzt wurde, dann liegt dies u.a. darin begründet, dass der Schulleitung in der Regel die Qualifikation über ein richtiges Schulmanagement fehlt und diese Kenntnis bis dato als Eingangsprüfung für dieses Amt auch nicht abverlangt worden ist.

Es gibt nur wenige Schulleiterinnen und Schulleiter, die für ein richtiges Schulma-nagement sensibilisiert sind.

Allzu häufig hört man im Kollegium die Meinung: „Wenn wir ein Industriebetrieb wären, hätten wir mit all dem spontanen Aktionismus und organisatorischen Fehlplanungen (der Schulleitung) schon längst Pleite gemacht.“ Nun möchte ich schützenderweise nicht alles der Schulleitung „in die Schuhe schieben“, sicherlich sind viele intervenierende Variablen für innerschulische Aktionen und Abläufe ver-antwortlich. Dennoch charakterisiert diese Aussage einen Arbeitsstil von Schulleitung, der noch häufig anzutreffen ist.

Zwei Beispiele hierfür:

• Schulalltag wird oft nur verwaltet und nicht perspektivisch pädagogisch und handlungsorientiert geplant. Die Folge ist, man läuft den Ereignissen hinterher, versucht Missstände spontan zu beheben, geht nicht die Ursachen an oder aber bleibt bei der Ursachenbekämpfung eindimensional und oberflächlich. Zusatzkonferenzen werden auf-grund gegebener Umstände ad hoc einberufen, spontane Anweisungen her-ausgegeben, zuvor herausgegebene Instruktionen und Terminabsprachen ohne Rücksprache revidiert etc.

• Notwendige Vorarbeiten zur Entscheidungsfindung, wie Datenrecherche, Anhörung des Kollegiums, Bildung von Arbeitsausschüssen etc., werden zwar im Vorfeld besprochen, aber in der Regel nicht mit Hilfe eines vorab erstellten Ablaufdiagramms (intendierte Zielrichtung, anvisierter Zeitplan, Berichte über Zwischenbilanzen, mitwirkende Instanzen) zeitlich transparent gehalten.

Entsprechend muss der Schulleiter, der von Informationen nicht abgenabelt werden will, permanent am Ball bleiben. Die Folge ist, dass der Schulleiter nur äußerst ungern Aufgaben und Kompetenzen an andere Schulleitungsmitglieder oder Mitarbeiter des Kollegiums delegiert und mit diesem Verhalten die Instrumentarien der Mitbestimmung in der Regel ad absurdum führt.

Die beiden Beispiele stehen exemplarisch für das, was der Leitung einer dezentra-lisierten und demokratisierten Schulorganisation entgegensteht, und dokumentieren zugleich eindeutig, weshalb es für Schulen eines verbindlichen Schulmanage-menttrainings bedarf, dem sich die Schulleiterin/der Schulleiter bzw. die ganze Schulleitung zu unterziehen hat.

Rollf spricht in dem NDS-Interview „Wandel durch Selbstorganisation“ (26) von der Überforderung etlicher Schulen, ein eigenes Schulprogramm zu entwickeln, und führt in diesem Zusammenhang aus, dass in nicht wenigen Schulen die Schulleiter selber das Hauptproblem seien.

Wenn er diesbezüglich auf Schulentwicklungsmoderatoren aus Soest verweist, die zu mehr Selbststeuerungs- und Problemlösungskompetenz aller in der Schule or-ganisierten Personen (Kollegium und Schulleitung) beitragen könnten, so ist das sicherlich eine Möglichkeit, Schulleitung indirekt und mit leichtem Druck an der Re-inkarnation einer demokratischen Schulorganisation partizipieren zu lassen.

Da hierfür aber immer der Konsens des Gesamtkollegiums wichtigste Voraussetzung

ist und oft dem mehrheitlichen Wunsch zur Erneuerung der Schulorganisation ein langjähriger Leidensdruck vorausgeht, den es erst produktiv zu kanalisieren gilt, muss dieser Prozess für eine Schule, die in die Autonomie ad hoc entlassen werden soll, zumindest durch eine in Schulmanagement sensibilisierte Schulleitung begleitet werden. Das, was für das Kollegium als ein Beratungsangebot zur Opti-mierung der Schulorganisation auf freiwilliger Basis anzusehen ist, hat für die Schulleitung, deren Aufgaben u.a. im Strukturieren, Koordinieren, Initiieren und Begleiten innerschulischer Aktivitäten liegt, ein Pflichtprogramm zu sein.

Schulleitung hat sich einem verpflichtenden Managementtraining zu unterziehen, sei es, damit von ihr zukünftig diverse Initiativen bezüglich einer stärkeren Problemlöse-, Selbststeuerungs- und Lernkapazität ausgehen oder aber, dass durch sie Aktivitäten verschobener Verantwortungsbereiche nicht nachträglich ad absurdum geführt werden.

6. Veränderte Lehrerausbildung

Johannes Bastian spricht unter dem Thema: Schularbeit im Wandel (27) von der Orientierungsfähigkeit, die es bei den Menschen zu stärken gelte. Hierbei sei es wichtig, dass nicht (nur) fremde Orientierungen vorgegeben, sondern die Fähigkeiten zur eigenständigen Suche nach Sinn und Sicherheit gestützt werde. In solchen Lehr- und Lernprozessen ist der Lehrer selbst Suchender und gleichzeitig Berater. Die derzeitige Lehrerausbildung verschließt sich bislang diesem Denkansatz. Sie orientiert sich immer noch sehr stark an einem Lehrerbild, das den Lehrer in der Vermittlerrolle reinen Fachwissens sieht. Es gilt lediglich, den Stoff methodisch richtig zu verpacken, damit ihn die Schüler entsprechend aufnehmen können und ihre fachliche Leistung bringen. „Selten wird klar, dass die Vermittlung kognitiver Inhalte nur erfolgreich sein kann, wenn Wege und Bahnen dafür geebnet sind“ (28).

In diesem Zusammenhang mutet es makaber an, wenn gerade die Industrie den bislang praktizierten Leistungsbegriff kritisiert. Nicht hochqualifiziertes Wissen, sondern übergreifende Schlüsselqualifikationen wie Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit seien erwünscht. „Die Lehrer müssen umdenken. (...) Sie haben (...) vergessen, dass man mit Spezialwissen allein nichts anfangen kann. Komplexe Probleme können sie heute nur noch mit anderen gemeinsam lösen“ (29).

Wenn man weiß, wie stark prägend gerade das Referendariat auf das Selbstver-ständnis des Lehrerberufs einwirkt, dann erscheint es um so wichtiger, dass in dieser Praxisphase nicht nur der Fachwissentransfer, sondern darüber hinaus Kompe-tenzen im Initiieren selbständigen Lernens (Wochenplan- und Projektarbeit, Ent-wicklung eines Kontroll- und Helfersystems etc.) wie auch im Erkennen und Rea-gieren psychosozialer Gruppenprozesse (z.B. Stuhlkreis, Klassenratsitzungen, Tischgruppentraining etc.) im Mittelpunkt der Ausbildung zu stehen haben. Diese Forderung gewinnt erst recht an Signifikanz, will man dem Anspruch einer ganzheitlichen Bildungspolitik gerecht werden.

Gänzlich unberücksichtigt bleibt die Tatsache, dass es in unserer Schullandschaft Gesamtschulen gibt, deren Unterrichtssituation aufgrund der Heterogenität der Schülerschaft mit der des dreigliedrigen Schulsystems nicht vergleichbar ist. Die bislang praktizierte Ausbildung konzentriert sich auf die Sek I- respektive Sek II-Lehrerschaft, wie sie in der Haupt-, Realschule oder im Gymnasium zu unterrichten habe.

Dabei ergibt sich ein grundlegendes Problem: „Während schülerzentriertes Arbeiten für den Gesamtschullehrer mit seiner heterogenen Schülerschaft zum pädagogischen Überlebenstraining gehört, ist für den Gymnasiallehrer diese Unterrichts-form ein pädagogischer Luxus bzw. eine methodische Erweiterung“ (30).

Dass die Unterrichtsmethoden, wie sie vielleicht noch für das traditionelle Schulsys-tem gelten mögen, für eine Schule mit einer Schülerschaft unterschiedlichster Begabung nicht greifen können, wird spätestens demjenigen klar, der vor den Schülerinnen und Schülern einer Gesamtschulklasse steht.

Ein Schulsystem, das nach dem Prinzip der Selektion verfährt, ist von Integrati-onsüberlegungen völlig frei. Der Unterricht an Gesamtschulen muss dagegen die unterschiedlichsten Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler produktiv miteinander verknüpfen, will man die Ausgrenzung von bestimmten Schülerinnen und Schülern im Klassenverband verhindern. Dies gelingt nur dann, wenn die Schülerinnen und Schüler im hohen Maße am Unterricht partizipieren und die Unterrichtsinhalte bin-nendifferenziert erarbeiten können.

Solange sich die Lehrerausbildung an der Situation der traditionellen Schulformen

orientiert, wird die Klaviatur an Möglichkeiten schüler- bzw. binnendifferenzierten Arbeitens nicht in den Mittelpunkt der Lehrerausbildung rücken. Da dies aber für die Gesamtschullehrerinnen und -lehrer unabdingbar ist, bedarf für die Ausbildung an Gesamtschulen zukünftig einer anderen oder besser gesagt einer qualitativ erweiterten Ausbildung, die die besondere Situation der Heterogenität und eines ganzheitlichen Bildungsanspruches an Ganztagsgesamtschulen gerecht wird.

Abschließend sei vermerkt: Eine Bildungsreform gänzlich ohne Mehrkosten wird es nicht geben. Die erweiterte Aufgabenpalette des Lehrerberufs ist, soweit die Stundentafel nicht ins Grenzenlose gekürzt werden soll, nicht mit dem bislang vor-handenen Kontingent an Lehrern abzudecken.

Wir werden an unseren Schulen für den Bildungsauftrag 2000 mehr Pädagogen als bislang benötigen! - Dies kostet zweifelsohne mehr Geld!

Vielleicht kann ein Teil der Mehrausgaben durch Abspeckung der Bildungsverwaltung gedämpft werden; denn wenn „alle Schulen zukünftig über das selbst entscheiden können, was Verwaltung und Ministerien ihnen bislang en detail vorschreiben, wäre eine deutliche ‘Verschlankung’ des bürokratischen Apparates möglich“ (31).

Man möge jedoch bei allem finanztechnischen Lamentieren bedenken, welche Gelder zwar jetzt gespart, später u. U. aber für die Resozialisierung unserer Kinder respektive zur Kanalisierung des aufgestauten Frustpotentials aufgebracht werden müssen, damit jener gesellschaftliche Frieden erhalten bleibt, zu dem wir uns bil-dungspolitisch hätten rechtzeitig bekennen können.

Michael Rex formuliert unter der Überschrift „Sparen wird teuer!“, dass die Bil-dungspolitiker und Sachverwalter der öffentlichen Kassen nicht nur mit blinder Volkswirte-Mentalität an die Sache herangehen, sondern unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten begutachten sollten. Entscheidend ist, was hinten herau-kommt (32)! Weiter führt er aus: Eine ordentliche Lehrerausbildung, eine ausreichende Lehrerversorgung, ein gutes Schulklima und die Schul- Sozialarbeit“ ko-ten viel weniger und bringen viel mehr als die Gelder, die später ersatzweise für den Jugend- und Erwachsenenstrafvollzug ausgegeben werden müssen.

In diesem Sinne bleibt zu hoffen, dass die Bildungspolitik 2000 mit ihrem ganzheitlichen Pädagogikanspruch nicht Utopie, sondern letztendlich konkrete Utopie wird.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Aus: GGG-FESCH-Info III/94

2 Vgl. GGG-FESCH-Info, III/93, Klaus Klemm: Referat auf dem GGG-Bundeskongress, S.7

3 Unveröffentlichtes Statement der Schulleitungsvereinigung der Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen, Soester Konferenz vom 5. November 1993

4 Vgl.Erhard Eppler, Mit praktischer Vernunft gegen die drohende Barbarei, in: DieZeit Nr. 49, 12/93

5 Vgl. Klaus-Jürgen Tillmann ,Leistung muß auch in der Schule neu definiert werden, in Pädagogik, 6/93, S. 6ff.

6 Siehe dazu: Die dezentralisierte Gesamtschule, in: Schulmanagement, Heft 2/1993

7 Siehe dazu: Wochenplan und Freiarbeit in der Sek I, in: Deutsche Lehrerzeitung, 11/94)

8 Siehe dazu: Arbeitsunterlagen zum Tischgruppentraining der Gesamtschule Sulzbach, Handreichung „Tischgruppentraining“ der Gesamtschule Ahlen; Erfahrungen mit dem Tischgruppentraining, in: GGG-FESCH-Info I/93 (in diesem Heft auf Seite 2

abgedruckt)

9 Siehe dazu: Soester Konferenz der Gesamtschulleiterinnen und Gesamtschulleiter am 05. November 1993, Dokumentation desLandesinstituts für Schule und Weiterbildung

10 Siehe dazu: Öffnung von Schule, Dokumentation des Landesinstituts für Schule und Weiterbildung, Soest; Gestaltung desSchullebens und Öffnung von Schule, Dokumentation zur Jahrgangsprojektarbeit der Gesamtschule Hagen-Eilpe

11 Mit Effizienzsteigerung gegen das Haushaltsloch, Interview mit Heinz Schleußer, NRW-Finanzminister, in: NDS 18/1993, S.5

12 Ebenda

13 Unveröffentlichtes Arbeitspapier der Arbeitsgruppe Autonomie, interne Fachtagung der GGG vom 5.10.1993, Düsseldorf

14 Vgl. Wolfgang Böttcher, Wir sparenuns dumm und dämlich, in: Pädagogik 5/94, S. 10 ff.

15 Vgl. Gunther Gress, Jill Bourne, Euan Reid, Schule in England, in: Pädagogik, 5/94, S. 47

16 Unveröffentlichtes Arbeitspapierder Arbeitsgruppe Autonomie,..., S.2 f.

17 Die Kapitel „Dezentralisierung derSchulstruktur“ und „veränderte Gremienstruktur“ orientieren sich am Aufsatz: Manfred Poppe, Diedezentralisierte Gesamtschule, Schulmanagement 2/94, S.22 ff.

(18) Ich beziehe mich hierbei auf die Gesamtschule Ahlen und die Friedensschule Hamm

19 Gernod Röken, Lernen in Lernbereichen - eine Anforderung an die neue Lehrplangeneration, in GGG FESCH-Info, 1/94, S. 30 (in diesem Heft aufSeite 15 abgedruckt)

20 Protokoll der Arbeitsgruppe 9, Pädagogische Leitlinien und Profile, in: Dokumentation, Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, SoesterKonferenz der Gesamtschulleiterinnen und Gesamtschulleiter, S. 37

21 Ebenda, S. 37

22 Ebenda, vgl. S. 38

23 Ebenda, S. 38

24 Ebenda, S. 20

(25) Wochenplan und Freiarbeit in der Sek I, in: Deutsche Lehrerzeitung, 11/94

26 Interview mit Prof.Dr. H.G. Rolff, Wandel durch Selbstorganisation, in: NDS, 7/94, S. 12 ff.

27 Vgl. Johannes Bastian, Ratlos,unsicher... und dabei auf neuen Wegen, Erziehung und Wissenschaft, 4/94, S. 7

28 Karin Heinrich, Auf dem Weg zurgewaltfreien Schule ?, in: NDS, 19/93, S. 21

29 Interview mit dem Personalplaner Peter Haase, Die Lehrer müssen umdenken, in: Der Spiegel, 23/92, S. 53

30 Manfred Poppe, Strukturkrise oderBildungskatastrophe?, in: NDS, 18/91, S. 24

31 Wolfgang Böttcher, Wir sparen uns dumm und dämlich, in: Pädagogik, 5/94, S. 13

32 Michael Rux, Vom Sparen und vomKaputtsparen, in: Pädagogik, 5/94, S.7

Oder wählen Sie über "Inhalte einfügen" interessante Module aus, die Sie an die gewünschte Stelle positionieren können.